Автор Ирина Кулаковская

«Действительность одна, но истин, то есть выражаемых словами мнений о действительности, – бесконечное множество. Я чувствую тоску молчаливого зрителя, сумевшего проникнуть в мою душу…»

Николай Селещук

В этом сентябре исполнится ровно двадцать лет, как оборвалась жизнь одного из самых примечательных художников и книжных графиков Беларуси — Николая Селещука. Его внезапная смерть кажется тем трагичней, что случилась она на взлете его карьеры, во время поездки по Италии, одной из самых солнечных и жизнеутверждающих стран. Оставалось меньше года до пятидесятилетия, планировалась его первая персональная выставка в минском Национальном художественном музее. В компании белорусских художников и режиссеров, путешествующих по Неаполитанской Ривьере, велись нескончаемые разговоры об искусстве, о вечности, о роли художника в стремительном потоке времени — и невозможно было допустить мысли, что спустя несколько часов приливная волна Тирренского моря станет для одного из них роковой и остановит этот поток времени навсегда.

Творчество Селещука, пропитанное метафорами и символизмом, проявилось незримо и в его уходе — в недописанных им работах, представленных в той запланированной и вдруг ставшей посмертной выставке виделись тревожащие знаки и зловещие предзнаменования. Загоняющий в воду ангела черт, мужская фигура на больничной каталке на фоне свинцового моря казались пришедшим почтить его память друзьям и поклонникам мистическим предчувствием художника, запечатлевшем на холсте роковые обстоятельства своей гибели.

Спустя десять лет — достаточный срок, чтобы дистанцироваться от трагедии и взглянуть на жизнь и творчество художника в перспективе, попытаться определить глубину и значение его личности, — друзья и коллеги Селещука поделились своими воспоминаниями о нем в вышедшей на шестидесятилетие художника книге «Мiкола Селяшчук. Гучанне музыкi нябёсаў». Внушительный альбом, выпущенный минским издательством «Мастацкая лiтаратура», собрал небольшие разнообразные зарисовки известных белорусских художников, журналистов, писателей, учителей и учеников Селещука в единый портрет. И в разрозненных голосах слышится общий мотив этого загадочного, почти мистического восприятия действительности, проявлявшегося калейдоскопом аллюзий в его картинах, наложившего отпечаток на всю его жизнь и, как казалось многим, на его смерть.

Портрет жены “Конец сезона туманов”

Возможно, истоки этого мистицизма, этой двойственности бытия и творчества, словно приоткрывающей окно в какую-то потустороннюю реальность, находятся где-то в его далеком детстве, в оторванном от бурлящей цивилизации хуторе, на котором Селещук провел первые несколько лет своей жизни. Обособленность, уединение, отсутствие обычных шумных детских игр и забав, неторопливый и размеренный ритм жизни в лесу, на природе – все это давало прекрасную возможность погрузиться в мир своих фантазий и грез. Внутренняя сосредоточенность на себе, своем мироощущении утвердилась в Селещуке на всю жизнь и не могла не проявиться позже в его творчестве.

Эта двойственность вызывала порой противоречивые чувства у окружающих. Не поддаться обаянию художника, его проникновенности и искренности было почти невозможно. Жизнелюбивый и гостеприимный он заряжал своей творческой энергией всех вокруг. Природное добродушие вкупе с немного ироничной элегантностью создавали образ богемного, светского художника и эстета. Он слыл щеголем, ярко и необычно одевался, любил красивых женщин, красивые автомобили, с удовольствием проводил время в шумных компаниях. Но, несмотря на кажущуюся открытость, внутренний мир его был надежно спрятан от любопытствующих глаз. Любому, кто попадал в зону притяжения, открывался свой собственный Селещук: кто-то видел в нем шутовского сказочника «с детством в кармане», кто-то космополита и человека эпохи Возрождения, другой находил в нем «трепетную, болезненную и ранимую душу»; его называли человеком вне времени, человеком парадоксов.

«Весна», 1991

Таких же неоднозначных оценок удостаивалось творчество Селещука: одни сравнивали его с Сальвадором Дали за сюрреалистичность сюжетов и отстраненную, декоративную манеру письма; другие видели в его картинах интеллектуальную, философскую глубину, парадоксальное сочетание примитивизма с изощренностью, урбанизма и народности; причисляли то к концептуалистам, то к постмодернистам, а то, бывало, клеймили за конформизм. Но как бы то ни было, фантасмагория, творившаяся на полотнах Селещука, мало кого оставляла равнодушным; любая выставка его работ собирала толпы зрителей — и на заре его деятельности, в эпоху пыльного соцреализма, и на вершине карьеры в постперестроечные будоражащие времена, и сегодня, спустя много лет после смерти художника. Его картины остаются вне времени и пространства, несмотря на свою вполне определенную принадлежность и тому и другому. Селещук стремился передать в своих работах дух непростого времени, в котором жил, замечая в своем дневнике: «У каждой эпохи есть свой уклад, понятие красоты и жестокости, радости и горя, суровости и мягкости. <…> Это документ эпохи, особенность того поколения, к которому я принадлежу. Нужно вскрыть негативные стороны нашего бытия, сохранить верность духу времени, сделать болезнь эпохи объектом изображения». Но кажется, будто на отраженную им действительность художник смотрит отрешенно. Фиксируя эту эпоху в замкнутом пространстве полотна, используя замысловатый аллегоричный художественный язык, подчеркнуто эмоционально сдержанную манеру письма он придает ей черты гротеска, превращая сюжет картины в некую гиперболу.

Иллюстрация из книги Якуба Коласа «Сымон-музыка», Юнацтва, 1990

Мир его картин и иллюстраций, наполненный тревожащими предчувствиями, одиночеством и нежностью, обращенный к глубинам подсознания, кишащий метафорами и намеками, при всей своей притягательной искренности и кажущейся наивности тщательно спроектирован; имея все приметы реальности и рожденный наитием он облечен художником в герметичную искусственную форму. Словно полотно для Селещука — это театральные подмостки, а иногда и арена цирка-шапито, где он разыгрывает свои маленькие представления. Живопись Селещука пытается вырваться за пределы двумерного искусства, она по музыкальному пластична и образна; тщательно выстроенная композиция картины кажется красочной декорацией, а персонажи — драматическими актерами, разыгрывающими свой иносказательный спектакль.

Эта способность Селещука превратить сюжет в сказочное представление, трансформировать будничность и повседневность в феерию, наполнить движением и смыслом статичное изображение проявилась и в книжной графике, занимавшей в жизни художника довольно важное место. Большинству белорусов Селещук знаком именно как иллюстратор зачитанных с детства любимых книг: сказочных народных преданий, поэмы Якуба Коласа «Симон-музыка», детской поэзии Григория Бородулина «Индыкало-Кудыкало». За свои рисунки к книгам он неоднократно награждался республиканскими и международными премиями и дипломами, был лауреатом Государственной премии Беларуси; а в 1989 году получил золотую медаль и диплом биеннале книжной иллюстрации в Братиславе за оформление «Сказок белорусских писателей».

Иллюстрация к «Мушке-зеленушке и комарику — носатому сударику» Максима

Богдановича, «Сказки белорусских писателей», Юнацтва, 1988

Значительная часть произведений, проиллюстрированных им более чем за двадцать лет работы с книжной графикой, так или иначе была связана с историей и культурой своего края. «Выбор моих тем прост, – писал Селещук – Человек и его обитель Земля», — но развивая в своем творчестве универсальные сюжеты, он в большинстве случаев обращался именно к мотивам белорусского фольклора, к своим собственным истокам. Его самоидентичность, осознание себя были неотделимы от истории своей страны и своего народа. Белорусское наследие, национальная самобытность являлись для художника неизменным источником вдохновения, основой его творчества. Интерпретируя их, придавая им современное и часто символическое прочтение он стремился определить место и роль белорусского народа в пространстве и времени, в мире и в собственной истории.

В сборнике «Сказки белорусских писателей», вышедшем в минском издательстве «Юнацтва» в 1988 году и объединившем произведения самых значимых писателей и поэтов Белоруссии мастерство Селещука, его самобытный стиль проявились во всей своей полноте. Его иллюстрации — как ребус, занимательная шарада, послойно приоткрывающая свои смыслы. При помощи затаившихся деталей, недосказанных приглушенных образов рисунок не столько следует за текстом, сколько дополняет его, показывает историю с новых, зачастую удивительных и неожиданных ракурсов. Селещук вынимает на поверхность неочевидные, скрытые мотивы; исследует какие-то параллельные, не всегда уловимые — а возможно, и вовсе автором не затронутые — линии сюжета.

Василь Витка «Белочкино горе», «Сказки белорусских писателей», Юнацтва, 1988

В стихотворной поэме Василя Витки «Белочкино горе», истории с незамысловатым, но динамичным сюжетом о больной и голодной белке, где все в лесу мчатся, бегут, торопятся — лишь бы облегчить ее страдания, — художник рисует двух воздушных, парящих в небе белок-барышень, дочек героини. В контрасте с общей спешкой, непрерывным движением сюжета они кажутся застывшими, почти эфемерными, будто оторванными от всеобщего переполоха и суеты. И, показанная с несколько иного ракурса, история о дружбе и поддержке приобретает дополнительный объем. Такой прием Селещук использует неоднократно — играя на контрастах, смещая фокус, он предлагает читателю посмотреть на сюжет немного по-другому, а то и переосмыслить все произведение целиком.

Кажется, что художник-иллюстратор всегда ограничен рамками произведения, над которым работает; что готовый, осмысленный автором текст сковывает, не дает проявиться воображению во всей своей полноте. Но для истинного мастера, коим несомненно являлся Селещук, авторский замысел является лишь отправной точкой для дальнейшего, абсолютно свободного полета. Сохраняя цельность произведения, следуя сюжету, визуально комментируя чужие мысли, слова и смыслы художник между тем рассказывает свою собственную историю. И авторский текст может стать своеобразной трибуной для выражения своих собственных идей и помыслов, тем самым «мостиком между природой и душой человека, который требует в человеке духовного начала, участия сознания, поиска магических мотивов», о котором писал Селещук в своем дневнике. Своей замысловатой игрой в смыслы, жонглированием метафор, смещением фокуса он приглашает к переосмыслению текста и читателя, делает его соучастником своих замысловатых манипуляций, предлагая интерпретировать историю самостоятельно, приглашая к сотрудничеству — и в конечном итоге, делая читателя соавтором произведения.

Иллюстрация к «Сказке про Ивана-гончара и урода-царя» Анатоля Гречаникова,

«Сказки белорусских писателей», Юнацтва, 1988

О вовлеченности зрителя в творческий процесс, его сопричастности действию, разворачивающемуся на полотне, Селещук в своих записях упоминает неоднократно. «Художник и зритель обладают общим кодом, гарантирующим его понятность. Таким кодом, на мой взгляд, должно быть изображение действительности, в которой живет человек…», — пишет он и затем разворачивает свою мысль: «Темы должны иметь глобальный масштаб. А человека надо воспринимать как неразгаданную тайну. Веря в благородство и силу духа человека, надо поднимать проблему его ответственности за все то, что он оставляет на земле».

Эта роль художника, когда пересказывая чужую историю он творит собственную — силой искусства и своего мастерства, — прекрасно показана в «Сказке про Ивана-гончара и урода-царя» Анатоля Гречаникова, где простой, но талантливый гончар рисует по приказу умирающего царя его портрет. Искусный мастер не только смог обратить уродство и недостатки царя в преимущества, но и выразил в одном портрете его истинную, скрытую природу, унизив мнимые превосходство и силу, то есть фактически свергнув с трона и заняв его место — «На миг лишился речи царь, смекнув: В искусстве царь — гончар». И неожиданно вдруг и в меланхоличной, как бы отстраненной фигуре Ивана-гончара, и в незаконченном портрете царя за его спиной считывается образ самого художника, — полуотвернувшись и от мольберта и от зрителя, с венцом на голове и растрепанной бородой отрешенно вдаль смотрит Николай Селещук…

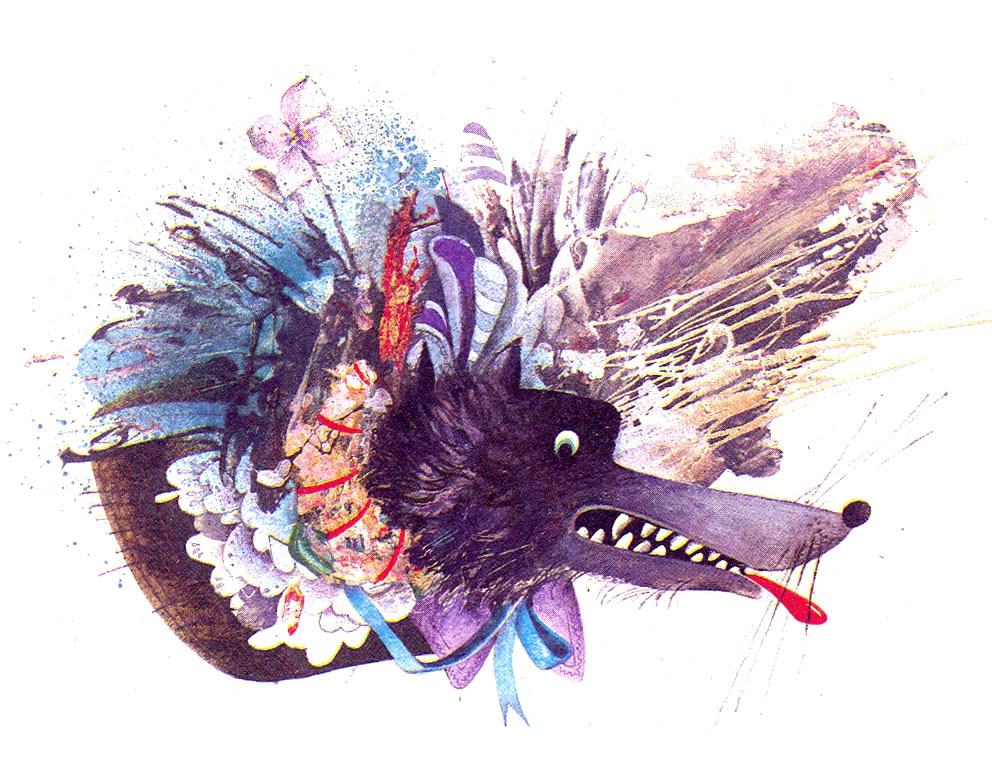

Иллюстрация к стихотворению Дмитрия Беспалого «Волчья доброта»,

«Сказки белорусских писателей», Юнацтва, 1988

Такие метаморфозы происходят в графике Селещука то и дело, и читатель вовлекается в театрализованное представление, разыгрываемое художником, где все немного не то, чем кажется вначале. Образы Селещука при всей своей лаконичности многоплановы, герои многозначны и двулики — одинокая ли это фигура сурового деда мороза в шутовском колпаке на фоне заснеженной деревни из стихотворения Антона Белевича «Мороз-партизан», ставшего в военное время не столько символом праздника, сколько карающей силой; или же старый волк со злобным оскалом в красочном карнавальном обличье из сказки Дмитрия Беспалого «Волчья доброта», где в одном рисунке, кажется таком одновременно небрежном и детализированном показана вся суть персонажа — мнимая доброта голодающего зверя с распахнутой зубастой пастью в обрамлении бантов, цветов и перьев.

Иллюстрации художника, с многообразием и богатством деталей, разнообразными отсылками к параллельным, не бросающимся в глаза линиям повествования выполнены вместе с тем с большим вниманием к правдоподобности образов, аутентичности утвари и предметов обихода. Тщательно и кропотливо переданы все тонкости национальных белорусских костюмов, в которые часто облачены персонажи, фактурность и «мраморность» каменных дворцов и башен, скособоченных, будто сдуваемых ветром домишек. Это сочетание выверенности и небрежности, натурализма и декоративности, добавление в привычный ландшафт неожиданных и часто парадоксальных мелочей создает в конечном итоге совсем новое прочтение авторского текста.

Иллюстрация к поэме Анатоля Велюгина «Диво»,

«Сказки белорусских писателей», Юнацтва, 1988

Так, в иллюстрации к героической поэме Анатоля Велюгина «Диво», драматическое действие которой разворачивается в далекие времена на берегах знаменитого белорусского озера Нарочь, за спиной у жестокого эгоистичного князя обнаруживаются трубы вполне современного предприятия, сливающие нечистоты в кристально чистую воду (о которых в стихотворении нет ни слова), а сам князь, встретивший на пути своем смерть в обличие ужа и пребывающий по тексту в священном ужасе («белый от страха, дрожащей рукою крестится князь») у Селещука же выглядит отстраненным и меланхоличным. И героическая, почти революционная баллада Велюгина, заканчивающая торжествующими строками: «Повсюду грядущего мира приметы — идет настоящий Наследник планеты!» в интерпретации художника становится философской притчей, метафизически связывающей воедино прошлое и будущее.

Озябший заяц из стихотворения Геннадия Буравкина «Зай и яблонька», скачущий в зимнем лесу в поисках пропитания у Селещука превращается почти в комического персонажа: с присущей ему иронией художник ставит его на снегоступы, наряжает в нарядный камзол, подпоясанный богато украшенным лентами поясом и рисует тому совершенно восторженное выражение на морде. Падающие с неба дары ушедшего лета — ягоды и фрукты, — толпятся в воздухе будто праздничные шары; шарф на шее таинственным образом сливается с зимними облаками и растворяется в снежном пейзаже, и все произведение наполняется сказочностью, игрой и ощущением чуда.

Геннадий Буравкин «Зай и яблонька»,

«Сказки белорусских писателей», Юнацтва, 1988

Похожие трансформации происходят и с историей Ольги Ипатовой «Витик-любопытик» о любопытном пареньке, проглоченном волком, но не умерявшем свое любопытство и в волчьем брюхе — и здесь Селещук вновь, отталкиваясь от текста, но ему не следуя, рисует свою историю, расставляет собственные акценты. Одинокая фигура мальчика в зимнем лесу, причудливое облако, парящие в вышине птицы создают лирическую, немного таинственную картину, и только улепетывающий со всех ног волк, освободившийся наконец от нескончаемого града вопросов, раздающихся из живота, возвращает немного к шутливому настроению стихотворения.

Вновь и вновь художник с ловкостью профессионального иллюзиониста одним рисунком меняет интонацию всего произведения. С каждой иллюстрацией погружаясь все глубже в параллельный и парадоксальный мир Николая Селещука, почти не замечаешь, как вдруг меняется восприятие изначального текста. И от пассивной роли восхищенного или, напротив, удрученного (но редко — равнодушного) зрителя совершается незаметный переход к роли создателя, того, кто в предложенных декорациях разыгрывает свой собственный спектакль. Зашифрованные художником детали, таинственные недосказанные образы — все это становится инструментарием собственных фантазий. И в меняющейся системе координат становится неочевидно (и не так уж и важно), — кто же творит повествование, а кто тот самый тоскующий молчаливый зритель, о котором писал Селещук.

Своим мастерством, пластичностью создаваемых им небрежными штрихами и яркими красками образов, внутренней глубиной изображения художник достигает эффекта причастности, вовлеченности в разыгрываемое на полотне представление. «Я искал мудрость, о существовании которой подозревал, гармонию благородной и высоконравственной духовности, роскошную сказочную страну большой притягательной силы, нечто от ведьминой таблицы умножения, от которой открываются двери и окна во все небеса, я видел в этом скрытую незаурядную силу. Это прекрасное откровение, мудрость жизни, в которой мы нуждаемся…», — пишет Селещук и приоткрывает эту дверь своим искусством, манит и завлекает читателя в свою несуществующую страну чистой фантазии, недосказывая и кодируя, играя смыслами и аллегориями. Он словно ловкий фокусник дает возможность заглянуть за обратную сторону холста, подняться над разыгрываемой фантасмагорией, отправиться вместе с ним в этот головокружительный полет — над пространством и временем.